胸腔ドレナージにおける技術革新。

ARで医療事故を防ぐ日本発のソリューションとその可能性

|

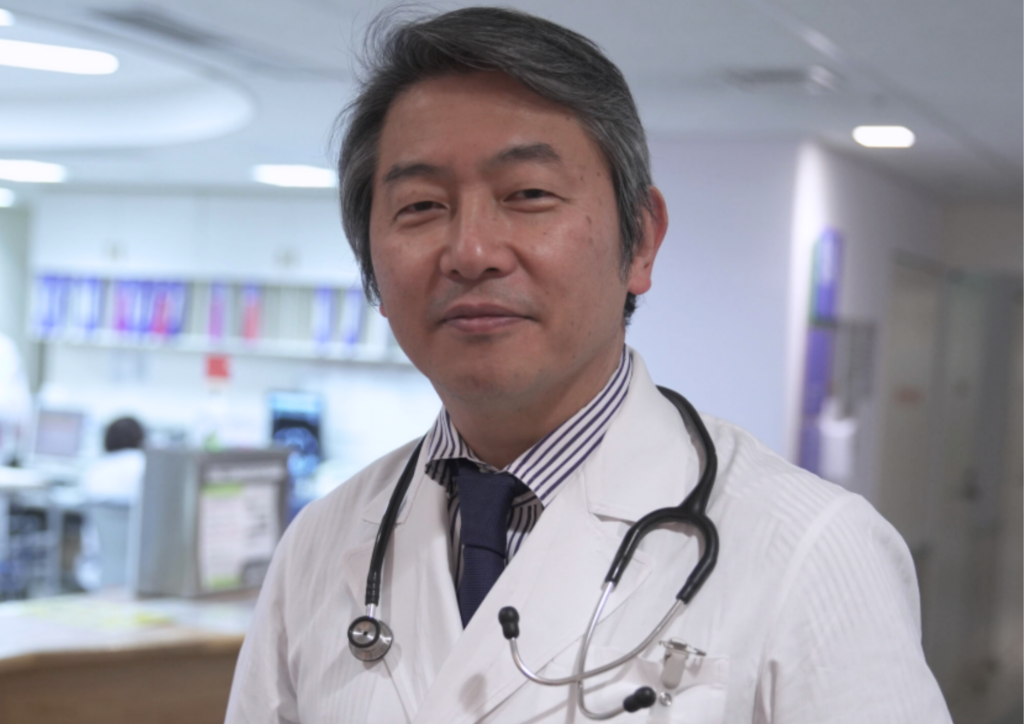

株式会社ソラセンテス 代表取締役 鈴木 健司氏 |

|---|

AR(Augumented Reality:拡張現実)とVR(Vertual Reality:仮想現実)は、どちらもITによりシミュレーションした環境で現実を拡張・表現するテクノロジーであり、エンターテインメントだけでなく不動産や教育などさまざまな現場で活用されています。

とはいえ、人の命を預かる医療現場において、ARやVRの採用はまだまだ安全や信用への担保が十分ではなく、発展途上といったところではないでしょうか。

今回インタビューさせていただいた株式会社ソラセンテスは、医療業界にARを用いた手術手法を導入すべく、胸腔ドレナージ(※)における適切なドレーン挿入の確立を高めるソリューションの社会実装を目指している会社です。

主導しているのは呼吸器外科として長年の経験と実績を誇る順天堂大学教授の鈴木健司氏。医療ミスの軽減を願い、患者さんと真摯に向き合い続けてきた鈴木氏は、2017年から手術支援ロボットの活用を開始し、現在では年間500件以上を手掛ける肺がん手術のスペシャリストでもあります。

※肺と胸壁の間の胸腔にチューブ(ドレーン)を挿入して、空気や液体を排出する治療法

|

代表取締役 鈴木 健司氏 1990年、防衛医科大学校卒業。医師国家試験合格。 1991年、防衛医科大学校臨床研修医。 1993年、US Navy潜水医学課程修了。 1995年、国立がんセンター東病院非常勤医師。 1997年、同がん専門修練医。 1999年、国立がんセンター中央病院呼吸器外科医員。 2007年、同呼吸器外科医長。 2008年、順天堂大学医学部呼吸器外科教授。日本呼吸器外科学会賞、癌学会奨励賞、日本肺癌学会 篠井・河合賞など受賞多数。 |

|

株式会社ソラセンテス https://www.thoracentes.co.jp/ 設立 2023年2月 社員数 10名 ≪MISSION≫ 最新のテクノロジーで世界最高峰の医療安全を実現する。 ≪事業分野≫ 医療 ≪事業概要≫ 拡張現実(Augmented Reality:AR)及び関連技術を用いた医療機器の開発 |

-目次-

自衛隊出身!異色のキャリアを持つ呼吸器外科のプロフェッショナル

自身の理想とする診療方針を確立するために順天堂大学へ

ARにより手術前の患者さんの体を3D映像化しミスを防ぐ

クラウドファンディングを足掛かりに創業へ弾みをつける

療後進国をはじめとして全世界で活用されるソリューションへ

自衛隊出身!異色のキャリアを持つ呼吸器外科のプロフェッショナル

インタビュアー:鈴木様は防衛医科大学のご出身とのことですが、医療従事者を志したのは何がきっかけでしたか?

株式会社ソラセンテス 代表取締役 鈴木 健司氏(以下敬称略):もともと国立大の理学部志望だったのですが、ひょんなことから防衛医科大学への進学を決めました。医者家系でもないですし、医師としてのキャリアなど特に具体的に思い描いていたわけでもなく。感動的なエピソードもなくてすいません。

インタビュアー:防衛医科大学ではどのような学びを得たのでしょうか?

鈴木氏:献体されたご遺体を解剖する授業がきっかけとなり、本腰を入れて医学への道を進むことを決意しました。人間には1本1本の神経とか血管とかが無数に走っています。その事実を目の当たりにし、医師としての覚悟が目覚めました。

卒業後は隊内の医療機関に勤務したり、医官として潜水艦に搭乗したりしました。呼吸器とは全く関係のない手術などを担当しながらの勤務でしたが、この頃の経験が今でも役に立っていると思います。その後は恩師の影響もあり呼吸器外科専門医として活動することになります。

自身の理想とする診療方針を確立するために順天堂大学へ

インタビュアー:そこから国立がんセンター勤務を経て順天堂大学に移ることになるのですが、どのような経緯があったのですか?

鈴木氏:あまり大きな声では言えないのですが、私の診療ポリシーとセンターの診療体制との間に大きな隔たりがありました。順天堂大学は当時、呼吸器外科の手術件数が国立がんセンターの5分の1程度でしたので、外科医のキャリアとして考えたならば絶対センター勤務の方がよかったはずです。

ただ、私が順天堂大学に着任してからは「患者さんとのリスクの共有が出来る場合は、難しい状況でもともに乗り切っていこう」という医療方針で多くの困っている患者さんを受け入れることで、紹介患者さんが増加し、大幅に症例が増えました。

インタビュアー:起業を考えたのはそれだけ多くの症例を踏まえてのことでしょうか?

鈴木氏:人間の体で、骨に囲まれてる場所って2ヶ所だけなんですよ。それは頭と胸です。それだけ重要な臓器があるわけですが、胸部には心臓があって肺があって食道があって大動脈があって、各臓器をつなぐ血管も太く入り組んでいます。

しかし、胸腔ドレナージを行う際はガイドがないんです。どのような角度でどの程度の深さ挿入するか、一歩間違えば大事故につながるこの行為をテクノロジーでサポートすることができるのでは、と考え、社会実装に向けた取り組みを行うために起業しました。

最新のテクノロジーで、世界最高峰の医療安全の実現を目指しています。

ARにより手術前の患者さんの体を3D映像化しミスを防ぐ

インタビュアー:株式会社ソラセンテスの事業内容を詳しくお聞かせいただきたいのですが、拡張現実で医療安全を確保するというのは具体的にどのようなものでしょうか?

鈴木氏:胸腔ドレナージによる死亡事例をなくすため、AR(拡張現実)を活用して患者の胸部に画像をオーバーレイさせ、穿刺行為をサポートさせる技術の開発と提供を行っています。

インタビュアー:胸腔ドレナージでの死亡事例が多いということでしょうか?

鈴木氏:世界中で同じ問題が多発しています。胸腔ドレナージは治療の準備を行うために胸部にチューブを刺すという行為なのですが、ミスをすれば心臓近くの動脈を損傷してしまい一瞬で命を落とすことになります。重度の疾患で死亡するならまだしも、手術準備のための行為で死亡するなんて、その遺族はやりきれないですよね。

医療ミスは頻度が少ないからよいというものではなく、1人の人間の予期せぬ死がどれだけ多くの人を悲しませるかという、非常に重い問題をテクノロジーで解決しようと試みているのが弊社の取り組みの概要になります。

インタビュアー:ARによる画像のオーバーレイによって何が変わるのでしょうか?

鈴木氏:現在は、執刀を担当する医師が患者さんのCT画像を画面上で確認し、臓器位置関係を自分の頭に入れて穿刺していきます。頭の中でイメージを描いているため、ミスが起こる原因になります。

しかし、胸部CTから生成した3D映像を人に重ね合わせれば、人の体が立体的に表示され、誤った胸腔ドレナージ行為を防止できるということです。

クラウドファンディングを足掛かりに創業へ弾みをつける

インタビュアー:創業時の話をお聞きしたいのですが、まずソラセンテスという社名の由来を教えてください。

鈴木氏:”Thoracentesis”というラテン語が由来です。胸腔穿刺という意味ですが、古代ギリシャ時代から針を刺して胸部の異物を体外に排出するという医療行為が存在していたことになります。

インタビュアー:創業前にはクラウドファンディングで資金を集められたとお聞きしました。

鈴木氏:はい、目標650万円に対して最終的に3200万円ほど寄付をいただくことができました。おかげさまでシステムの開発を進めていくための土台作りに着手し、創業への足がかりとすることができました。クラウドファンディングという発想は医師という立場ではなかなか出てこないのですが、当時アドバイスいただいた企業の方と一緒になってチャレンジしてみました。

また、順天堂大学にはGAUDIというオープンイノベーションプログラムがあります。体制構築やさらなる資金調達など、GAUDIを通してさまざまなご支援をいただいたことで、ここまで大きなトラブルなどもなく順調に推移しています。

療後進国をはじめとして全世界で活用されるソリューションへ

インタビュアー:最後にソラセンテス社の将来的な目標を教えてください。

鈴木氏:弊社のAR技術活用ソリューションを世界各国へ広げていきたいと考えています。地域差はありますが、特にアフリカ大陸は全般的に医療レベルが低く、CTやMRIといった医療機器も満足に揃えることができない環境です。

一方で弊社のソリューションは必要最小限のCT設備があれば手術環境を構築することも可能であるため、そういった医療後進国の患者さんを一人でも多く救うことができるのではないかと考えています。弊社のソリューションは、誤解を恐れずに言えば「素人みたいな医者も非常にスキルのある医者と同じテクニックを発揮できる」ために開発しています。実用化され、今お話ししたような医療後進国における採用が進んだ暁には、ノーベル平和賞の受賞も夢じゃないよねと仲間内で冗談めいた話をしていますが、一歩一歩、まずは臨床での症例を増やしていきつつ着実に進んでいきたいですね。

貴重なお話、ありがとうございました。