脳波検査の専門医不足を解決!

AIによる判読支援で医療格差解消を実現する

|

株式会社Sigron 代表取締役CEO 中島 円氏 |

|---|

近年の医療業界、特に地方医療においては、脳波診断ができる専門医が慢性的に不足しています。

脳波検査はてんかんの診断と治療経過の判断に不可欠な検査であり、検査を必要とする患者数と診断する医師のリソースのアンバランスさは、時に適切な治療の遅れを招く要因にもなりかねません。

株式会社Sigronは、「脳波遠隔診断で医療格差をなくす」をミッションとして、AIによる脳波診断支援システムを開発している順天堂大学発のベンチャー企業です。

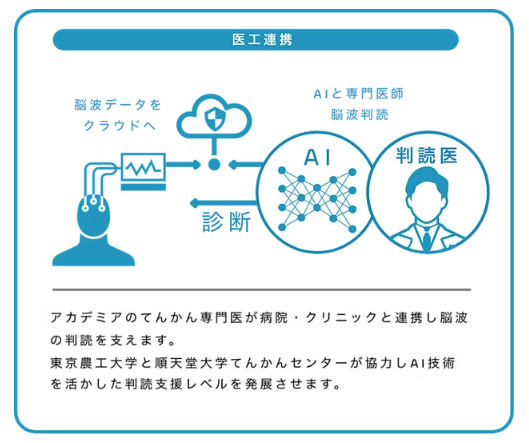

脳波共有プラットフォームである「NeuroCloud」を活用して脳波データを専門医と共有し、AIによる脳波判読をひとつのツールとして用いながら適切な診断と治療の提供をサポートしています。

今回は、このような社会的意義の高い事業を展開している代表取締役CEO中島円氏に、事業への取り組みや今後の展開について詳しくお話をお伺いしてきました。

|

代表取締役CEO 中島 円氏 脳神経外科医で主に機能神経外科分野を担当。研究テーマは、認知症のバイオマーカーとてんかんの神経病理. 特に糖蛋白の研究をしています。 脳神経外科(機能神経外科)専門分野 認知症、水頭症、てんかん、パーキンソン病などの不随意運動に対する刺激療法、疼痛に対する刺激療法、筋痙縮に対する髄注ポンプ療法など ◇主な学会活動 日本脳神経外科指導医、日本神経内視鏡学会技術認定医、事務局、日本認知症学会指導医、日本定位機能神経外科学会技術認定医、日本てんかん学会専門医、評議員、日本正常圧水頭症学会、アメリカてんかん学会員 |

|

株式会社Sigron |

-目次-

哲学や心理に対する興味をきっかけに脳神経外科医へ

科学技術振興機構の事業プログラムへの参加し起業を決意

専門医の負担を減らし格差を是正するサービスを構築

地域医療のハブと連携し脳波遠隔診断の仕組みをネットワーク化

AIとクラウド活用による遠隔診断の強みを生かし国内から海外へ

哲学や心理に対する興味をきっかけに脳神経外科医へ

インタビュアー: 最初に中島さんが医療従事者をめざしたきっかけ、および脳神経外科を志したエピソードなどあればお聞かせください。

株式会社Sigron 代表取締役CEO 中島 円氏(以下敬称略): もともと曽祖父や親戚などに医療従事者が多くいました。両親は芸術家だったため、跡を継ぐという意識こそありませんでしたが、哲学や心理、感情といった分野への興味関心はありました。医学部に入学してから「脳神経」に対して直接働きかける脳神経外科の道に進んだのも、その影響だったかもしれません。

インタビュアー: その後、順天堂大学医学部の脳神経外科で研究を続け、2018年に東フィンランド大学へいかれていますよね?

中島氏:研究の一環になるのですが、文科省の取り組みの中で「国際共同研究強化」があります。海外の研究施設と優れた研究成果をあげることを目的に海外へ派遣されるという制度を活用し、東フィンランド大学病院脳神経外科で先端の研究に触れることができました。

科学技術振興機構の事業プログラムへの参加し起業を決意

インタビュアー: 帰国後、起業に至るまではどのような経緯があったのですか?

中島氏: 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が行っている戦略的創造研究推進事業「CREST」に参加したことがきっかけです。時限的な研究体制の構築を通して最終的には起業を目標に設定されたプログラムでもあり、そのルールに則って起業しました。 我々の事業はAI開発が主軸であり、そのためにはAmazonのAWSをはじめとする設備の管理費・維持費が必要です。研究をより進めるためには、そのコストを法人として管理しなければならないこともあり、2022年に株式会社Sigronを設立しました。 とはいえ、一般的なベンチャー企業のように華々しいスタートアップを狙うことはありませんでした。私を含め社員4名は皆研究者であり、医師として日々の臨床を行ったり、また大学の教壇に立ち、研究室の運営も行うものもいるため、法人運営になかなかリソースがさけないという事情があります。 とはいえ、研究テーマの社会実装を進めていくためには、今後事業規模の拡大等を視野に入れなければならないと考えています。

私たちは、脳波遠隔診断を通して医療格差を無くすことを目標にしています。

専門医の負担を減らし格差を是正するサービスを構築

インタビュアー: 御社が掲げているミッションは「脳波遠隔診断で医療格差をなくす」ですが、具体的にどのような事業を行っているのでしょうか?

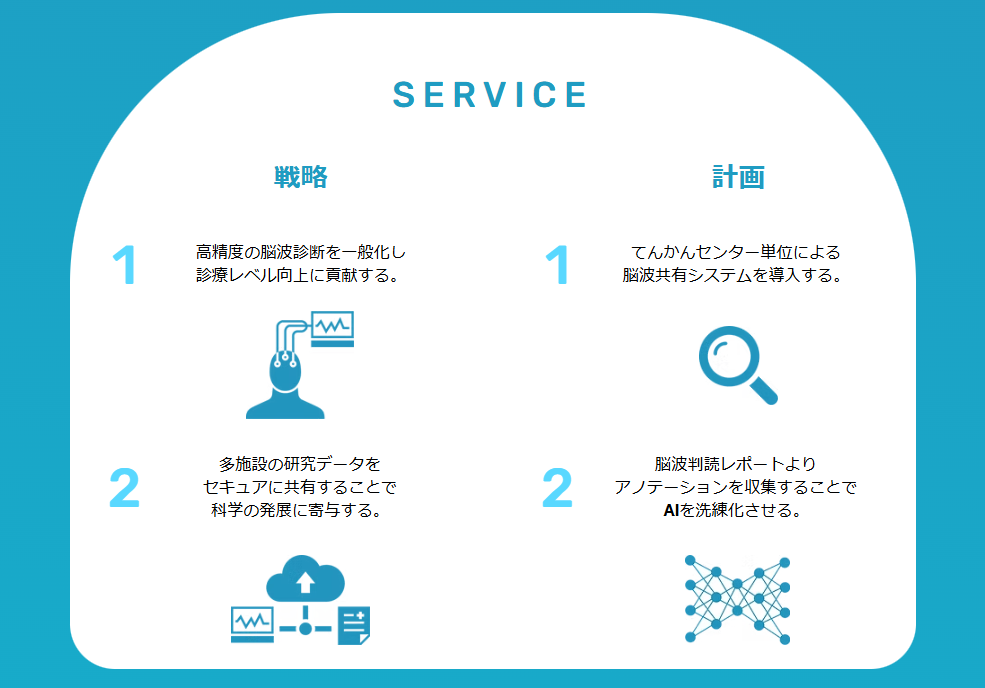

中島氏: 脳波検査の判読にAIを活用した脳波遠隔診断システムの構築・開発を行っています。国内において、脳波検査を判読できる医師は年々減少しています。脳波検査は従来、脳波データ(電気信号)を波形にしてビジュアル化し、それを専門医が判定するというやり方でした。ただ、近年脳波を判断できる医師は減少し、脳神経内科や脳神経外科でも専門教育の場がないのが現状です。加えて、脳波検査ができる病院はあれど判定できる病院が減少しています。

日本国内でも都市部ではまだ医師の数も多いので大丈夫なのですが、地方では病院同士が離れており、車で1時間かけて判読に向かう医師がいます。このような現状を弊社では「医療格差」と捉え、匿名化したデジタルデータのクラウド化・AIのサポートにより遠隔でも判定ができる「医療格差を是正するサービス」を導入しています。

インタビュアー: AIのサポートについて少し具体的に教えてください。

中島氏: AIは診断の完全自動化ではなく、医師の判読をサポートする提案型システムとして開発されています。弊社の取締役CTOである東京農工大の田中先生が生体信号処理や機械学習のスペシャリストであり、脳波をデジタルデータとして処理する、つまり脳波データを波形としてビジュアル化せずともデータとして蓄積し、学習し、適切なサポートをすることができるシステムです。

最終的な判断は医師により行われますが、これまで30分程かかっていた判読作業が5分程度に短縮されるといった実績もあります。

サービス概要について

地域医療のハブと連携し脳波遠隔診断の仕組みをネットワーク化

インタビュアー: 医療従事者の不足に悩む地方には大きな需要がありそうですね。

中島氏: 地方にはそこの中核となる医療施設(○○医療センターとか○○総合病院)がありますが、その施設でしかできない医療行為が数多くあります。脳波判定もその一つで、地域医療のハブとして地域医療圏を形成しています。

この医療圏をAIを活用した脳波診断支援システムでネットワーク形成し、医師の負担軽減及び受け入れ患者数の増加につながることが我々の喜びです。

AIとクラウド活用による遠隔診断の強みを生かし国内から海外へ

インタビュアー: 社会的意義の高い事業だと思いますが、今後はどのように企業をグロースさせていく予定でしょうか?

中島氏: まずはSigronのシステムの信頼を浸透させることが大切だと考えています。そのために、日本国内、特に地方の医療を担当している専門医師と相談しながら深い関係性を構築し、それぞれの医療圏が抱えている問題をカバーできるようにてシステムを改修していく予定です。

また、てんかん診断だけでなく、認知症や睡眠障害といったこれまで十分に行われてこなかった脳神経疾患分野の脳波検査による補助診断の拡大も、AIサポートによって、新たな知見が広がる可能性があると思います。

そして国内で十分な知見と実績を得た後には、このシステムをアジアやアフリカなど、脳波後進国にも拡大し、医師や技師の教育の分野にも応用されていくことを視野に入れています。

貴重なお話、ありがとうございました。